当道雑記 14

14 鳥山検校、その後

14-1

鳥山検校は安永2年(1773)3月8日に検校に任官している。『三代関』には「惣晴」とある。(三代関 下)

吉原の花魁・瀬川を身請けしたことなどで知られるが、高利金の事件に関係して安永7年(1778)12月25日に寺社奉行による処罰を受け、翌年2月9日には当道座中でも不座となった。

8検校(うち名古屋検校は牢死)が処罰された一件から13年目の寛政3年(1791)正月24日、鳥山検校は、梅浦、神山、川西の3検校とともに帰座する。神山検校は鎌田と改名、鳥山検校も帰座後に豊原と改名したようである。(藤植塙両検校一件 地)

14-2

鳥山検校の後名である豊原検校を検索すると「天保風説見聞秘録」という書物が出てくる。

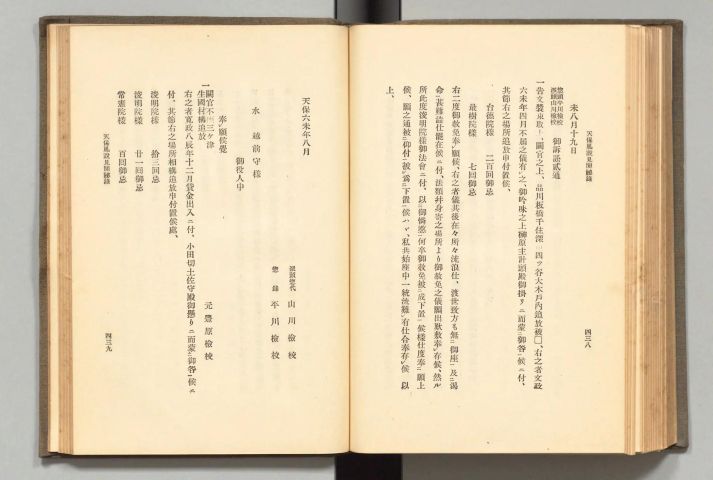

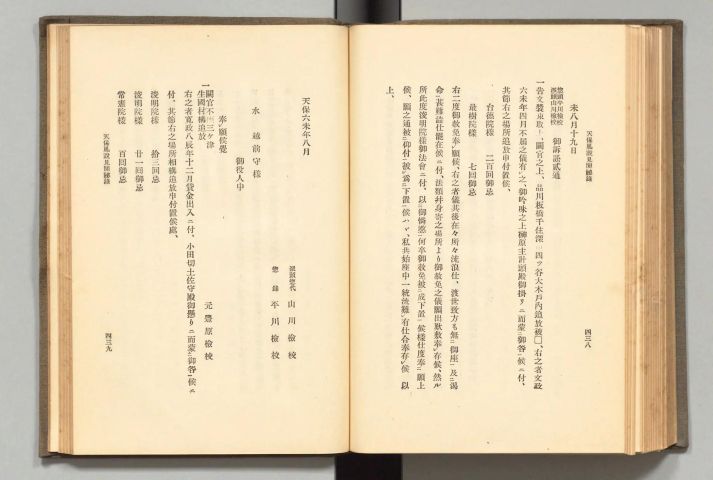

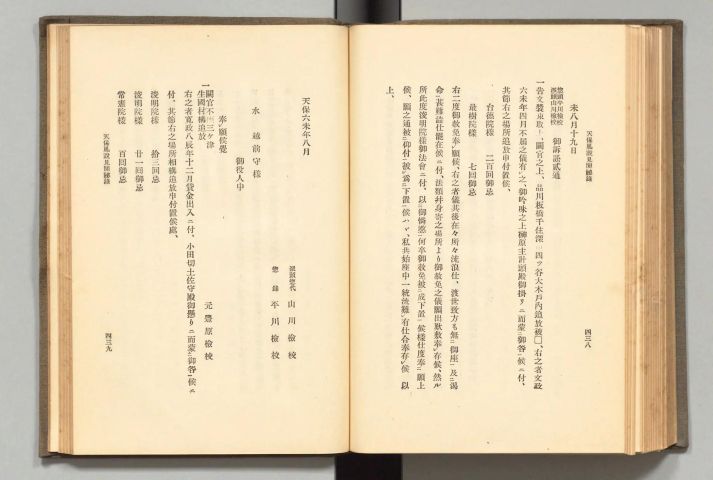

「天保風説見聞秘録」(国立国会図書館デジタルコレクション『未刊随筆百種』第九 コマ番号 228~229/279)

該当箇所は天保6年(1835)8月。

ここに出ているのは、江戸惣録平川検校と派頭惣代山川検校から出された嘆願書2通。いずれも追放となった者の赦免を求めるもので、2番目のものが「元豊原検校」。

これによると、豊原検校は寛政8年(1796)12月に「貸金出入」で闕官不座三ヶ津生国村構追放になっているようだ。

14-3

「天保風説見聞秘録」の記述が事実だとするならば、鳥山検校(のちの豊原検校)は生涯に2度の不座を経験している。

安永2年(1773) 検校任官

安永8年(1779) 不座

寛政3年(1791) 帰官

寛政8年(1796) 不座

14-4

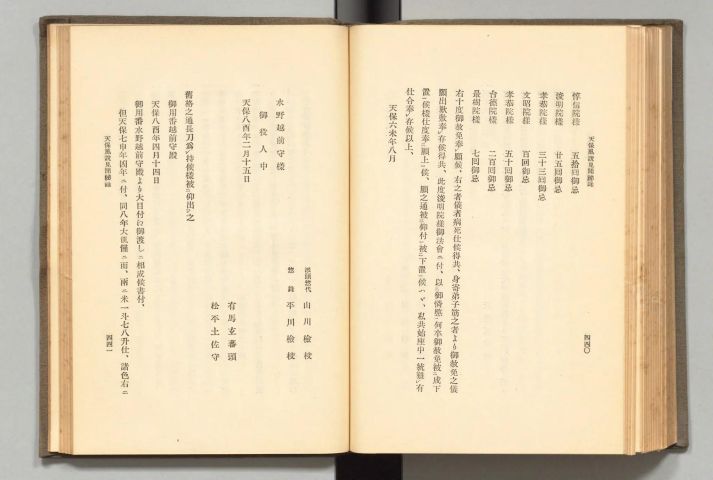

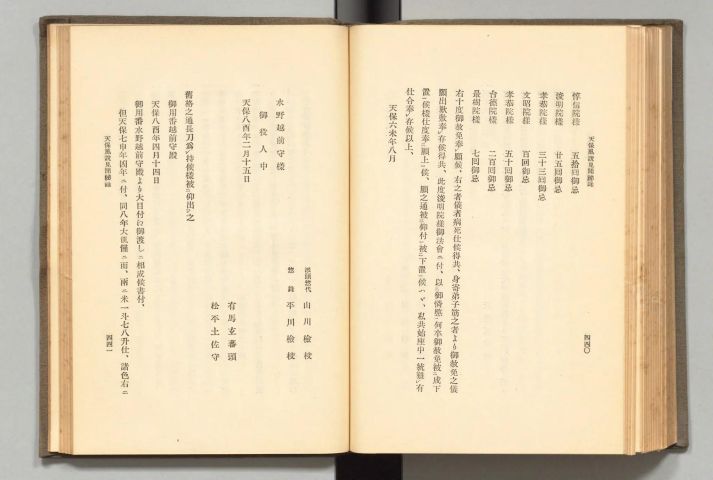

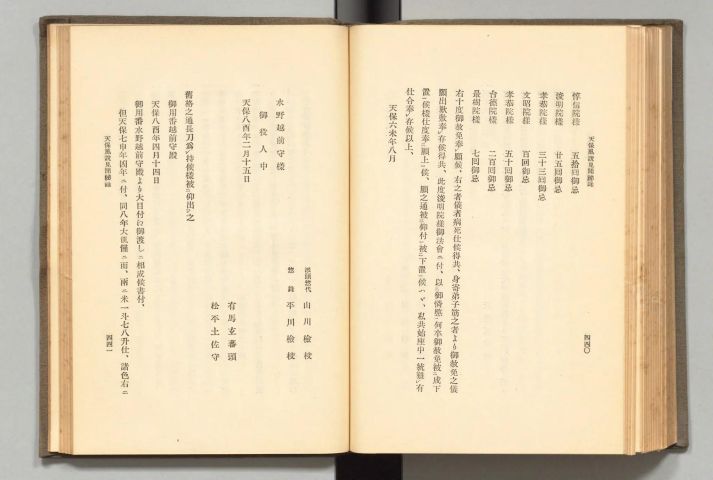

「天保風説見聞秘録」によれば、不座後の豊原検校(元 鳥山検校)は徳川将軍家の御忌法要の折にたびたび赦免を願い出ている。

① 浚明院様 拾三回忌 (1798) 浚明院=徳川家治

② 浚明院様 廿一回御忌 (1806)

③ 常憲院様 百回御忌 (1808) 常憲院=徳川綱吉

④ 惇信院様 五拾回御忌 (1810) 惇信院=徳川家重

⑤ 浚明院様 廿五回御忌 (1810)

⑥ 孝恭院様 三十三回御忌 (1811) 孝恭院=徳川家基

⑦ 文昭院様 百回御忌 (1811) 文昭院=徳川家宣

⑧ 孝恭院様 五十回御忌 (1828)

⑨ 台徳院様 二百回御忌 (1831) 台徳院=徳川秀忠

⑩ 最樹院様 七回御忌 (1833) 最樹院=徳川治済

以上、10回。

14-5

10回却下されて、11回目が「天保風説見聞秘録」に記録されている天保6年8月の願い出だということである。

本人は既に病死していて、そのために身寄りや弟子筋の者が赦免を願い出たのだという。

14-6

では、その前の10回目(天保4年 最樹院様七回忌)の時までは元・豊原検校(元・鳥山検校)は存命であったのか? そうだとすれば、90歳近い長寿を保ったということになる。

当道雑記

近世当道